Pesquisadores encontraram em 2018 rastro digital de mecanismo vendido por empresa israelense a Governos como arma de guerra

O WhatsApp descobriu uma ampla vulnerabilidade que permitiu a instalação —silenciosa e sem qualquer descuido do usuário— de um software de espionagem política em celulares. Segundo revelou o Financial Times nesta segunda-feira, ao infectar o aparelho por meio de uma chamada de voz, o vírus é capaz de acessar informações sensíveis e executar ações, como ativar remotamente a câmera e o microfone. O Facebook, dono do WhatsApp, acusou a NSO Group, uma empresa israelense que fabrica cyber warfare (softwares de guerra cibernética), de ser a responsável pelo vírus infiltrado, chamado Pegasus. O WhatsApp não informou quantas pessoas foram afetadas no Brasil, mas já há rastros do uso do Pegasus no país entre agosto de 2016 e agosto de 2018, em plena corrida eleitoral.

Em setembro de 2018, o Citizen Lab, um renomado laboratório da Universidade de Toronto, publicou o relatório Hide and Seek, um exaustivo estudo no qual foram identificados 45 países com suspeita de infecção pelo mesmo vírus da NSO Group. Um dos países do informe é justamente o Brasil. Não se sabe quem teria comprado a ferramenta de guerra cibernética para usar em território brasileiro. A empresa israelense não a vende para clientes privados —só para Governos nacionais. O Citizen Lab identifica pelo menos 33 possíveis clientes da empresa, entre eles, países já conhecidos pelo uso abusivo destas ferramentas de vigilância contra a sociedade civil, mas os pesquisadores optaram por não revelar quais são eles. Eles dizem que os Estados que consomem o produto podem o estar utilizando para finalidades lícitas, como combate ao terrorismo e crimes virtuais.

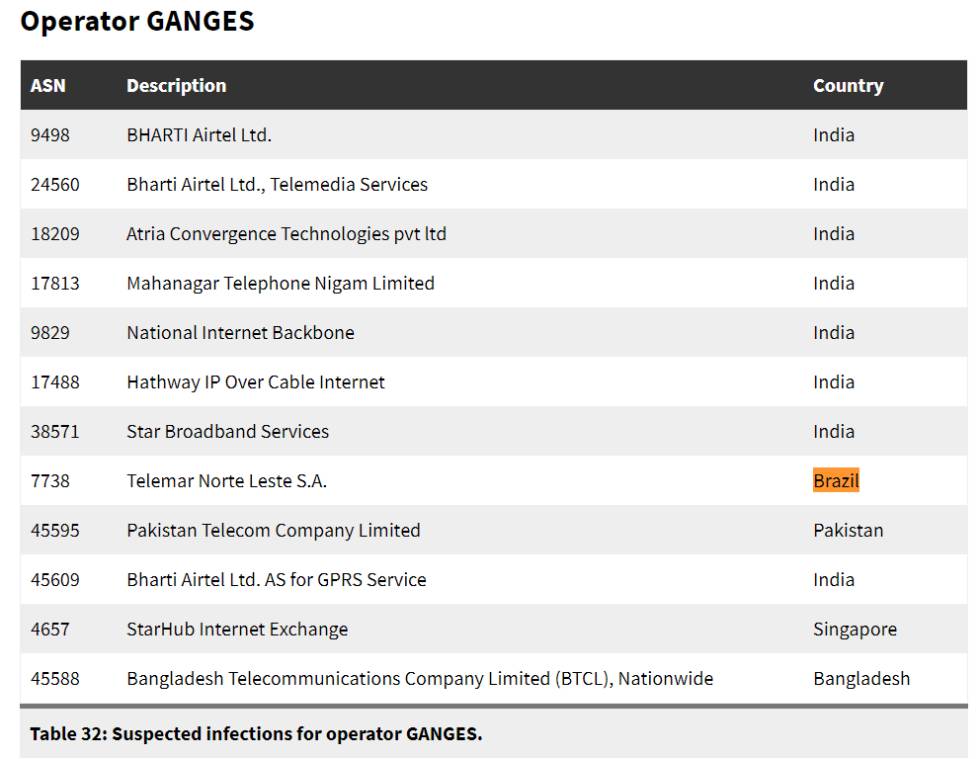

A tabela, originalmente publicada no relatório do Citizen Lab, agrupa as áreas afetadas por um mesmo cliente.

À diferença de outros escândalos envolvendo dados pessoais, como o da Cambridge Analytica, que explodiu após eleições norte-americanas de 2016 e obrigou o Facebook a repensar radicalmente sua política de privacidade, programas como o Pegasus não se dedicam à coleta massiva de dados, mas são empregados para monitorar alvos específicos. Trata-se de espionagem política perpetrada pelos Governos e suas Agências, podendo ser vigilância doméstica ou internacional.

Imagem, originalmente publicada no relatório do Citizen Lab, mostra o domínio utilizado para distribuir o vírus no Brasil entre 2016 e 2018

O que se sabe é que o mesmo comprador que usou o Pegasus no Brasil também deixou rastro digital em Bangladesh, Hong Kong, India e Paquistão. As infecções em território brasileiro foram associadas a Telemar Norte Leste S.A., que pertence a Oi e fornece serviço de telefonia e banda larga para dezenas de milhões de pessoas, especialmente no Nordeste. A Oi é a única provedora de telecomunicações brasileira que aparece no relatório. Questionada pela reportagem, a empresa informou que não há qualquer relação entre a segurança de seus serviços e suposto impacto do Pegasus para clientes da companhia. E ressaltou, ainda, que não controla nem tem responsabilidade legal sobre os conteúdos acessados e transações realizadas por seus clientes.

A tabela, originalmente publicada no relatório do Citizen Lab, aponta as empresas de telecomunicações onde foram observados vestígios do Pegasus. A Telemar Norte Leste S.A. pertence à Oi e é a única empresa brasileira listada.

Alvos políticos e controvérsia no México

O estudo dos canadenses apontou que a estratégia dos espiões para infectar seus alvos, inclusive no Brasil, era a inserção de links maliciosos em conteúdos políticos. Quando o alvo clica no link, tem seu aparelho infectado. O principal link associado ao vírus no Brasil é o ‘signpetition[.]co’, o que, para o pesquisadores, é mais um indício de que os objetivos da espionagem seriam ativistas políticos.

O caso agora revelado pelo Financial Times transforma a operação em potencialmente muito mais grave. Segundo o WhatsApp, a NSO Group ão precisa mais nem que o usuário descuidado clique no link esquisito. A empresa, segundo a reportagem, encontrou um atalho para operar por meio de uma falha de segurança no próprio Whatsapp —não importa o tipo, se para uso de negócios, Androide, Apple ou Windows.

A empresa israelense negou qualquer envolvimento com o episódio, mas essa não é a primeira vez que a NSO Group se envolve em polêmicas. A empresa já foi acusada de fornecer programas de espionagem para Estados com histórico de violações de direitos humanos, como a Arábia Saudita. O Governo do México também foi acusado de utilizar a tecnologia israelense para espionar jornalistas, advogados e defensores de direitos humanos.

![Resultado de imagem para new york times logo]](https://www.de-simone.com/assets/new-york-times-logo-large-e1439227085840.jpg)